�kCTMU�l �k�o�h�b�̓�����������ɖ߂�l

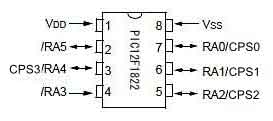

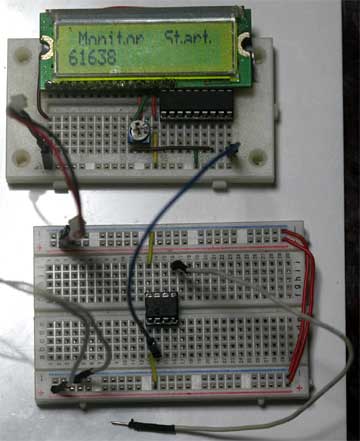

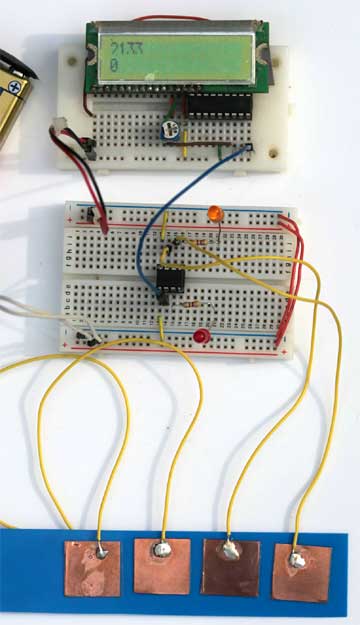

���ʐ^������1�̕��i�ł��B

���ʐ^������1�̕��i�ł��B

---------------------------------------------------------------------

#include <xc.h>

#include <stdlib.h>

#include "skMonitorLCD.h" // LCD���j�^�[�p

#define _XTAL_FREQ 8000000 // delay�p�ɕK�v(�N���b�N8MHz���w��)

// �R���t�B�M�����[�V�����P�̐ݒ�

#pragma config FOSC = INTOSC // �����ۯ��g�p����(INTOSC)

#pragma config WDTE = OFF // �����ޯ����ϰ����(OFF)

#pragma config PWRTE = ON // �d��ON����64ms�����۸��т��J�n����(ON)

#pragma config MCLRE = OFF // �O��ؾ�ĐM���͎g�p���������ٓ���(RA3)��݂Ƃ���(OFF)

#pragma config CP = OFF // ��۸�����ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config CPD = OFF // �ް���ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config BOREN = ON // �d���d���~���펞�Ď��@�\ON(ON)

#pragma config CLKOUTEN = OFF // CLKOUT��݂�RA4��݂Ŏg�p����(OFF)

#pragma config IESO = OFF // �O���E�����ۯ��̐ؑւ��ł̋N���͂Ȃ�(OFF)

#pragma config FCMEN = OFF // �O���ۯ��Ď����Ȃ�(OFF)

// �R���t�B�M�����[�V�����Q�̐ݒ�

#pragma config WRT = OFF // Flash��ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config PLLEN = OFF // ����N���b�N��32MHz�ł͓��삳���Ȃ�(OFF)

#pragma config STVREN = ON // �X�^�b�N���I�[�o�t���[��A���_�[�t���[�����烊�Z�b�g������(ON)

#pragma config BORV = HI // �d���d���~���펞�Ď��d��(2.5V)�ݒ�(HI)

#pragma config LVP = OFF // ��d���v���O���~���O�@�\�g�p���Ȃ�(OFF)

// ���C���̏���

void main()

{

char s[8] ;

unsigned int cap ;

OSCCON = 0b01110010 ; // �����N���b�N��8�l�g���Ƃ���

ANSELA = 0b00000100 ; // �A�i���O��AN2���g�p���A�c������ׂăf�W�^��I/O�Ɋ���

TRISA = 0b00000100 ; // AN2(RA2/CPS2)�������͂��̑��̃s���͏o�͂Ɋ����Ă�(RA3�͓��͐�p)

PORTA = 0b00000000 ; // �o�̓s���̏�����(�S��LOW�ɂ���)

// �e�ʌ��m���W���[��(�b�o�r�l)�̐ݒ�

CPSCON0 = 0b00001000 ; // �I�V���[�^�͒��͈�(�����̔��M���g��)�ŗ��p����

CPSCON1 = 0b00000010 ; // CPS2������͂���

// �^�C�}�[�P�̐ݒ�

T1CON = 0b11000001 ; // �e�ʌ��m�I�V���[�^��TIMER1���Ă���A��ؽ����Ēl 1:1

TMR1H = 0 ; // �^�C�}�[1�̏�����

TMR1L = 0 ;

PEIE = 1 ; // ���ӑ��u���荞�݂�������

GIE = 1 ; // �S���荞�ݏ�����������

CPSON = 1 ; // �e�ʌ��m���W���[���J�n

MonitorInit() ; // �k�b�c���j�^�[�ɑ��M�o����l�ɏ���������

while(1) {

// �e�ʌ��m���W���[���̒l��ǂݍ���

CPSON = 0 ; // �e�ʌ��m���W���[����~

cap = (TMR1H*256) + TMR1L ; // �J�E���g�l��ǂݍ���

TMR1H = 0 ; // �^�C�}�[1�̏�����

TMR1L = 0 ;

CPSON = 1 ; // �e�ʌ��m���W���[���J�n

// �ǂl��LCD���j�^�[�ɕ\������

utoa(s,cap,10) ; // �J�E���g�l����ɕϊ�����

MonitorPutc(0x11) ; // ���j�^�[�̕\���ʒu��ݒ肷��

MonitorPuts(" ") ; // �\��������

MonitorPutc(0x11) ; // ���j�^�[�̕\���ʒu��ݒ肷��

MonitorPuts(s) ; // �\������

// 400ms��ɌJ��Ԃ�

__delay_ms(400) ;

}

}

---------------------------------------------------------------------

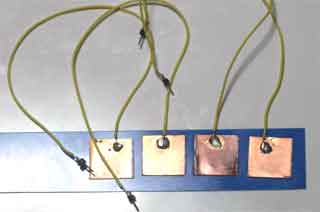

�@���̃v���O�����ɂ̓f�o�b�O���j�^�[�v���O�����skMonitorLCD.c��uskMonitorLCD.h����K�v�ł��B| �d�� | �G��Ă��Ȃ��� | �G�ꂽ�� | 0.5mm�̐A�N������ ����G�ꂽ�� |

| ���[�h�W�����v���C���[ | 62720�`62445�� | 39620�`39430�� | �| |

| 20mm x 20mm x 0.3mm �̓��� | 57995�`57675�� | 38830�`38745�� | 49100�`49045�� |

| �r�b�g | �V | �U | �T | �S | �R | �Q | �P | �O |

| �@�\ | CPSON | CPSRM | CPSRNG | CPSOUT | T0XCS | |||

| CPSRM | �����W | CPSRNG | �I�V���[�^���[�h | ���̏[�d�d�� |

| 0 | Low | 00 | �I�t | 0.0��A |

| 01 | ��͈�(Low) | 0.1��A | ||

| 10 | ���͈�(Medium) | 1.2��A | ||

| 11 | ���͈�(High) | 18��A | ||

| 1 | High | 00 | �m�C�Y���o�p | 0.0��A |

| 01 | ��͈�(Low) | 9��A | ||

| 10 | ���͈�(Medium) | 30��A | ||

| 11 | ���͈�(High) | 100��A |

| �b�o�r�b�n�m�P | �`�����l�� | �[�q�ԍ� |

| �O�O�O�O�O�O�O�O | �`�����l���O�A�b�o�r�O | �V(�q�`�O) |

| �O�O�O�O�O�O�O�P | �`�����l���P�A�b�o�r�P | �U(�q�`�P) |

| �O�O�O�O�O�O�P�O | �`�����l���Q�A�b�o�r�Q | �T(�q�`�Q) |

| �O�O�O�O�O�O�P�P | �`�����l���R�A�b�o�r�R | �R(�q�`�S) |

---------------------------------------------------------------------

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 8000000 // delay�p�ɕK�v(�N���b�N8MHz���w��)

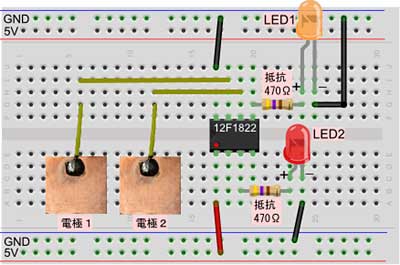

#define ROBE_NUMBER 2 // �ڑ����Ă���d�ɂ̌����w��

unsigned int CPS_data[2][ROBE_NUMBER] ; // �e�ʌ��m�p�f�[�^

// �R���t�B�M�����[�V�����P�̐ݒ�

#pragma config FOSC = INTOSC // �����ۯ��g�p����(INTOSC)

#pragma config WDTE = OFF // �����ޯ����ϰ����(OFF)

#pragma config PWRTE = ON // �d��ON����64ms�����۸��т��J�n����(ON)

#pragma config MCLRE = OFF // �O��ؾ�ĐM���͎g�p���������ٓ���(RA3)��݂Ƃ���(OFF)

#pragma config CP = OFF // ��۸�����ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config CPD = OFF // �ް���ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config BOREN = ON // �d���d���~���펞�Ď��@�\ON(ON)

#pragma config CLKOUTEN = OFF // CLKOUT��݂�RA4��݂Ŏg�p����(OFF)

#pragma config IESO = OFF // �O���E�����ۯ��̐ؑւ��ł̋N���͂Ȃ�(OFF)

#pragma config FCMEN = OFF // �O���ۯ��Ď����Ȃ�(OFF)

// �R���t�B�M�����[�V�����Q�̐ݒ�

#pragma config WRT = OFF // Flash��ذ��ی삵�Ȃ�(OFF)

#pragma config PLLEN = OFF // ����N���b�N��32MHz�ł͓��삳���Ȃ�(OFF)

#pragma config STVREN = ON // �X�^�b�N���I�[�o�t���[��A���_�[�t���[�����烊�Z�b�g������(ON)

#pragma config BORV = HI // �d���d���~���펞�Ď��d��(2.5V)�ݒ�(HI)

#pragma config LVP = OFF // ��d���v���O���~���O�@�\�g�p���Ȃ�(OFF)

// �e�ʌ��m���W���[���̏����l��ǂݍ��ޏ���

void CPS_Init()

{

int i ;

// �ڑ����Ă���d�ɂ̕������J��Ԃ�

for (i=0 ; i<ROBE_NUMBER ; i++) {

CPSCON1 = i ; // �ǂݍ��ރ`�����l����ݒ肷��

TMR1H = 0 ; // �^�C�}�[1�̏�����

TMR1L = 0 ;

CPSON = 1 ; // �e�ʌ��m���W���[���J�n

__delay_us(5000) ; // 5ms�̊ԃ^�C�}�[1���J�E���g������

// �e�ʌ��m���W���[���̒l��ǂݍ���

CPSON = 0 ; // �e�ʌ��m���W���[����~

CPS_data[0][i] = (TMR1H*256) + TMR1L ;

CPS_data[1][i] = 0 ;

}

}

// �e�ʌ��m���W���[���ɐڑ�����Ă���d�ɂ̌��ݒl��ǂݍ��ޏ���

void CPS_ScanRobe()

{

unsigned int cap ;

int i ;

// �ڑ����Ă���d�ɂ̕������J��Ԃ�

for (i=0 ; i<ROBE_NUMBER ; i++) {

CPSCON1 = i ; // �ǂݍ��ރ`�����l����ݒ肷��

TMR1H = 0 ; // �^�C�}�[1�̏�����

TMR1L = 0 ;

CPSON = 1 ; // �e�ʌ��m���W���[���J�n

__delay_us(5000) ; // 5ms�̊ԃ^�C�}�[1���J�E���g������

// �e�ʌ��m���W���[���̒l��ǂݍ���

CPSON = 0 ; // �e�ʌ��m���W���[����~

cap = (TMR1H*256) + TMR1L ;

if (cap <= (CPS_data[0][i]*0.9)) {

CPS_data[1][i] = cap ; // ON�Ƃ���

} else {

CPS_data[1][i] = 0 ; // OFF�Ƃ���

CPS_data[0][i] = cap ;

}

}

}

// �e�ʌ��m���W���[���ɐڑ�����Ă���d�ɂ̏�Ԃׂ鏈��

// num : ���ׂ�d�ɂ̔ԍ����w�肷��

int CPS_StateRobe(int num)

{

if (num > ROBE_NUMBER) return( -1 ) ; // ���l�w��G���[

if (CPS_data[1][num-1] == 0) return( 0 ) ; // �d�ɂɐG��Ă��Ȃ�

else return( 1 ) ; // �d�ɂɐG��Ă���

}

// ���C���̏���

void main()

{

OSCCON = 0b01110010 ; // �����N���b�N��8�l�g���Ƃ���

ANSELA = 0b00000011 ; // �A�i���O��AN0/AN1���g�p���A�c��AN2/AN3�̓f�W�^��I/O�Ɋ���

TRISA = 0b00000011 ; // �s��RA0(AN0)/RA1(AN1)����́A�c��͏o�͂Ɋ����Ă�(RA3�͓��͐�p)

PORTA = 0b00000000 ; // �o�̓s���̏�����(�S��LOW�ɂ���)

// �e�ʌ��m���W���[��(�b�o�r�l)�̐ݒ�

CPSCON0 = 0b00001100 ; // �I�V���[�^�͍��͈�(�����̔��M���g��)�ŗ��p����

// �^�C�}�[�P�̐ݒ�

T1CON = 0b11000001 ; // �e�ʌ��m�I�V���[�^��TIMER1���Ă���A��ؽ����Ēl 1:1

TMR1H = 0 ; // �^�C�}�[1�̏�����

TMR1L = 0 ;

PEIE = 1 ; // ���ӑ��u���荞�݂�������

GIE = 1 ; // �S���荞�ݏ�����������

// �e�ʌ��m���W���[���̏����l��ǂݍ���

CPS_Init() ;

while(1) {

// �e�ʌ��m���W���[���̌��ݒl��ǂݍ���

CPS_ScanRobe() ;

// �d�ɂP(CPS0)�̏�Ԃłk�d�c�P��_�������鏈��

if (CPS_StateRobe(1) == 1) RA2 = 1 ; // LED1��_��

else RA2 = 0 ; // LED1������

// �d�ɂQ(CPS1)�̏�Ԃłk�d�c�Q��_�������鏈��

if (CPS_StateRobe(2) == 1) RA4 = 1 ; // LED2��_��

else RA4 = 0 ; // LED2������

}

}

---------------------------------------------------------------------

�v���O�����ɂ���#define ROBE_NUMBER 2 // �ڑ����Ă���d�ɂ̌����w���@�Ⴆ�A�R�ɂ���ꍇ�͂R�Ǝw�肵�āACPS2�[�q�𗘗p���܂��A���̑����Ă���`�����l�����g��

| ���m��� | �G��Ă��Ȃ��� | �G�ꂽ�� | 0.5mm�̐A�N������ ����G�ꂽ�� |

| 5ms�̊ԃJ�E���g�����ꍇ | 2040�`2030�� | 1450�`1440�� | 1721�`1719�� |

| 10ms�̊ԃJ�E���g�����ꍇ | 4070�`4038�� | 2992�`2987�� | �Y�ꂽ |

while(1) {

CPS_ScanRobe() ;

}

�@�@�Ƃ���Ȋ����ł��ˁB

void interrupt InterTimer( void )

{

if (TMR0IF == 1) { // �^�C�}�[0�̊����ݔ������H

TMR0 = ???? ; // �^�C�}�[0�̏�����

CPS_ScanRobe() ;

TMR0IF = 0 ; // �^�C�}�[0�����t���O�����Z�b�g

}

}

�@�@�Ƃ���Ȋ����ł��ˁB

if (cap <= (CPS_data[0][i]*0.9)) {

�@�@�̍s���L��܂�������X�V%�ɂ���Ȃ�O�D�X����O�D�X�V�ƕύX���ĉ������B

�����N�ꌩ����(*5) 2017/01/11

MPLAB X�p�ɋL���ύX(*4) 2015/10/14

"skMonitorLCD.c"�ύX�ɂ��"����1"�̃v���O�����ύX(*3) 2014/02/01

�NjL(*2) 2013/06/03

�NjL(*1) 2013/02/12

�y���ޒ��H�[�K���[�W�n�E�X�z

Copyright (C) 2006-2020 Shigehiro Kimura All Rights Reserved.